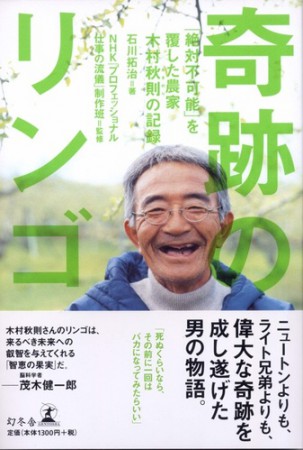

映画公開当初からずっと気になっていた映画「奇跡のリンゴ」

最近DVD化されましたので、ようやく鑑賞しました。

もともと青森県のリンゴ農家の方が書いた

無農薬リンゴの本を原作にしていて

その本の人気から映画化されたような作品で実話です。

よかったです。

映画としてよかったというよりも、いろいろと励みになりました。

知らなかったですけど、

映画本編で得た知識程度ですが、

りんごって西洋からきた果物で、

日本ではまだ100年ほどの歴史だそうです。

おそらく外交や貿易が盛んになった

江戸時代くらいからということでしょうね。

そしてリンゴという果物そのものが、

品種改良の繰り返しによってできたような果物らしく、

もろいといいますか、

農薬なしで育てることは考えられないというのが常識だそうです。

その前提条件のなか、無農薬リンゴを栽培するんですね。

まあ紆余曲折ありまして、いろんな肥料を試したり、試行錯誤しながら、

なんと身を結んだのが、11年目です。

11年目ですよ!

それまでに結婚もし、子供も3人、税金も払えない、電気も止められる、

家族にも苦労をかけ、苦楽をともにしながら、11年間ずっと挑戦し続けるわけです。

それが純粋にすごいな、と思いました。

よっぽどの意志や軸が自分にない限り、道半ばで折れてしまいます。

原作がノンフィクション、実話なので、

それだけ迫ってくるものもありました。

でも、本当にすごい。

失敗し続けたとして、なかなかうまくいかない、道が開けないなかで、

11年間も挑戦し続けることができるかな?

11年間も家族と苦楽をともにできるかな?

といろいろなことを考えてしまいました。

と同時に、とても励まされました。

11年目に花開いたとしても、

自分の場合、何歳くらいかあ、それでもいいかも。

そのくらい打ち込めることをやっぱり続けていきたい。

すぐに結果や成果が出なくても長い目で見れば大丈夫。

だからこそ!

やりたいことを、志をもって、思い立った時に始めて、

ひたすら継続する。

これでいいんだ、と思いました。

いや、ほんとに11年ですよ。

同じ地域の農家さんたちからも馬鹿にされ、村八分にされ、

持っていた畑も半分は税金滞納で差し押さえられ。

それでもいちずにやり続け、信じつづけて、花開く。

なかなか真似できることではないですが、

仕事の内容こそ違えど、

実在するそういう開拓者たちには勇気をもらいます。

やりたいことがある人って、やっぱり強いです。

やりたいことができる人って、やっぱり恵まれた環境です。

あとは自分を信じて、未来を信じて、突き進むだけですから。

大切なのは

“志” ”いつまでに達成したいか” ”達成した姿を想像できるか”

これが原動力となることを改めて胸に刻みました。