運営しているホームページのアクセスが

突出して伸びている日があった。

なんで?

うれしいっ!

・・・なんてぬか喜びできない。

アクセスしているのが「中国」からだったから。

そう、中華人民共和国。

奴らのパクリは、

ブランドや商品だけじゃない。

こういったコンテンツも平気でパクる。

すでに2-3件実はパクられている。

パクリサイトを発見している。

確認できているだけでも。

しかも日本語のまま

そのままコピペしやがって。

なにがしたいのかわからない。

いけ好かない。

モラルの問題だっ!

運営しているホームページのアクセスが

突出して伸びている日があった。

なんで?

うれしいっ!

・・・なんてぬか喜びできない。

アクセスしているのが「中国」からだったから。

そう、中華人民共和国。

奴らのパクリは、

ブランドや商品だけじゃない。

こういったコンテンツも平気でパクる。

すでに2-3件実はパクられている。

パクリサイトを発見している。

確認できているだけでも。

しかも日本語のまま

そのままコピペしやがって。

なにがしたいのかわからない。

いけ好かない。

モラルの問題だっ!

年末に向けてを考える。

遅くても10月には、

年末用商材を準備しはじめなければ。

クリスマスにボーナス、繁忙期。

特にイベントや季節にちなんだ商材でなくても

端的に普段は買わないような単価の高いもの。

ギフト。

プレゼントかもしれない。

自分へのご褒美かもしれない。

あまりにも11月後半~12月前半という直前だと

年末商戦の遅れをくらう。

だから認知と浸透もかねて、10月から。

ということは、

今やっている現在進行形のものたちを、

一旦9月中に区切りをつけなくては。

繁忙期は実験~検証がしやすい。

客数が多いから、測りやすいということ。

PDCA

収益UPからしても、経験値UPからしても、

繁忙期の位置づけは大切。

このチャンス逃すことなかれ。

サンタかぶれは忙しい。

我が家にたくさんいるポトスたち。

これまでにもいろいろなポトスくんを書いてきた。

またポトスか。

いやいや、いよいよ大御所ポトス現る。

余談。

ポトスは風水的にもいいと言われている。

そんなことがよく書かれてある。

つまりは、

「自分を元気にしてくれる、活力を与えてくれる」

それが風水効果としてのポトス。

逆もしかり。

これはポトスにだけ言われることではないけれど、

植物を育てていて、植物の元気がなくなってくるのは、

育てている人の健康状態や精神状態が影響していて

それが植物に移ってしまっている、

なんてことも言われたりする。

そんな前置きはいいとして。

購入した当時のポトス。

ちょっとオシャレなカップ型の鉢で飾っていた。

そのうち、他の植物たちに場所を奪われ、

なくなく室内からベランダへ追いやられる。

すると冬を越え、春をまたぎ、夏を迎える頃には・・・

なんとここまで大きくなってしまった。

陽の光で、葉っぱも大きく、緑色も濃くなり、

ポトスはつづくよ、どこまでも。

ポトスは室内で、ほぼ日陰でも育つ。

そのことで勘違いして、屋外では育てられない、

と思っている人も多い。

実際に急に屋外に出したり直射日光にあてすぎると

葉焼けしてダメにしてしまう。

そこは育て方の職人ワザ!?

やはり解放的な風通しのいい屋外と、

陽の光をサンサンと浴びた植物は強い。

1年も経たずにここまで成長とは。

室内だと少なくても1年半から2年経過レベル。

つる性植物よろしく、どこまでも伸びつづけている。

どこから見てもポトスなんだけれど、

”かわいくてインテリアにピッタリ”のレッテルを破り、

”ワイルドで小さな森”のような存在感を醸し出す。

『オレの生命力を思い知れ』と言わんばかりに。

風水効果が抜群なのか、

ポトスも、育てている人もいたって健康ということか。

どこまで伸びるんだろう。

3年モノ、5年モノの古酒ならぬ、古緑として、

深い味わいと希少な価値が出てくるのだろうか。

でも、ポトスだよ、それ。

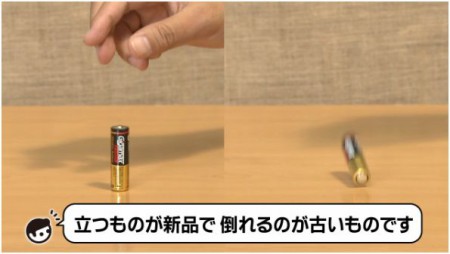

アルカリ電池の新旧を瞬時に見分ける方法。

そんなことができるのか。

測定器などの器具も使わずに。

これはおもしろいと思った。

やり方は超簡単。

電池を数cmの高さから落とす。

マイナス面を下にして。

そのときに、

落とした電池がそのまま立つのが新しい。

落とした電池が倒れるとそれは古い。

なんで?

変な占いでも確率論でもない。

なんで?

あー、新しいのは電池が重いからか。

違う。

正解は、

「アルカリ電池は使用すると化学反応で微妙に膨張する」

その結果マイナス面にゆがみが生じてしまう。

つまり真っ平な面じゃなくなるので置いても倒れてしまう。

知らなかった。

毎日が便利になるちょっとしたコツ、

一度は試してみたい知恵や裏ワザ。

おもしろい。

ただし電池に衝撃を加えるのはよくないことなので

面白がってやりすぎには注意が必要。

動画付きで、詳しい実験詳細を見たい人はこちら。

↓ ↓ ↓

出典元:瞬時に電池の新旧を見分ける方法 web R25

(解説実験動画あり 約1分)

最近思うことがある。

「活字離れ」と言われて随分たつ現代社会。

新聞、本など活字を読まなくなっていると。

第一の疑問に、

ネットで閲覧するのは「活字」に入らないのか。

若者の活字離れ、なんて言われた場合、

いやむしろ若者のほうが活字に触れていることになる。

インターネットを含めると。

その含める含めないのジャッジは置いといて。

最近思うことがある。

「活字離れ」よりももしろ「音読離れ」のほうが

ヒドイんじゃないかと。

”言い間違い”が多い。

エピソード1

昔携帯電話が普及しはじめたた頃、

『待受画面(まちうけがめん)』のことを、

かたくなに【たいじゅがめん】という人がいた。

違うよと訂正しても、「いや、たいじゅ!」と言い張る。

さらには周りにもそう言っている人いるとか言い出す。

その人も間違ってるんじゃない?と諭すと、

「いや、たいじゅ派!」とか手に負えない。

はっ?! 派??

そもそも派閥でも多数決でもないし。

勝負はやる前からついてますからー、残念。

エピソード2

会話のなかで全日空の話になったとき、

『ANA(あな)』と言ったら、

「アナとか言わないよ、【エーエヌエー】でしょ。」と

軽く失笑されながら指摘された。

その場には複数人いたので、

「アナって言うよ」と多数決で事なきを得た。

【エーエヌエー】って言うなら、

『JAL(じゃる)』のことも【ジェイエーエル】って言えよ、

と心のなかで失笑してあげた。

エピソード3

TVで芸能人が映画の感想を聞かれて、

「【がりょく】がすごいんです!ん?【がりき】?」

とか言ったりしている。

どう考えても『画力(えぢから)』でしょ。 笑

エピソード4

これ自分。

植物の葉には緑の周りに白い模様が入ったりする種類がある。

これを『斑入り(ふいり)』という。

そのことは知って理解していたのだけれど、

学んだ元が書籍やインターネットだった。

そしてガーデンショップに訪れた際、

「◯◯という植物の【はんいり】ってありますか?」と。

すかさず店員さんに、

「『斑入り(ふいり)』はですね、~。」と

さりげなく優しく訂正されてしまった。

恥ずかしい。

ね、活字離れよりも音読離れ。

つまりは、

活字や文字で、そのイメージや意味はやんわり理解している。

『画力』にしても漢字を眺めて、文章の前後で、

なんとなく雰囲気で意味はつかめている。

でも、”音”でその読み方を聞いていないから、

言い間違う。

『斑入り』にしても、単純に漢字の【班】に似ていて、

漢字も細部(部首・つくり)よりも全体のイメージ像で捉える。

わからない漢字を聞かれたときに、

「だいたいこんな感じ」と絵を描くように、

漢字のわかる断片をスケッチするように。

「活字離れ」(新聞・本)、「音読離れ」(TV・ラジオ)、

どちらもということかもしれない。

活字から離れると、漢字の読み書きができない。

難しい漢字を見ても、読み方と意味がわからない。

音読から離れても、漢字の読み書きができない。

音で聞いても、漢字へなおせず意味がわからない。

もどかしい。

そもそも本来の「活字離れ」とは、

上に書いたような、語学力・ボキャブラリーの先にある、

文章を読んでの読解力・理解力・分析力などの力が

衰えてしまうということではないか、と思う。

単純に読める・書けるではなく。

一昔前は、パソコンの登場で、

どんな漢字も正確に変換してくれるようになった。

そして今は、もっと進化して、

一文字・二文字入力するだけで、予測変換までしてくれる。

英語を学ぶこともそうだし、

勉強で記憶力を鍛えるときもそう。

必ず『声に出して読む』ことは基本であり大切なこと。

個人的には「活字離れ」ではないほうだけれど、

これからは本やネットで読めない漢字があった時は、

漢字の見た目、文脈といった雰囲気で理解せようとせずに、

なるべくその言葉の正しい『読み方』を調べよう。

さ、ここでまたつまずくのが・・・

字が読めないから調べたいんだけど・・・

読み方がわからないわけだから・・・

検索窓にどんな言葉を入力したらいいのか・・・

ひらがな・・近い言葉・・音読み・・訓読み・・似た言葉・・

堂々巡りだ。

正確に言うと、今回の話は、

”言い間違い”ではなく、”覚え違い”のほうが正しい。

言い間違いでいうと

糸井重里さんのこの『言いまつがい』シリーズが

最高におもしろい。

活字で笑えるなんて、そうそうない。

「空耳アワー」の世界。

日常生活のオチャメでユーモアある、

言い間違いのオンパレード。