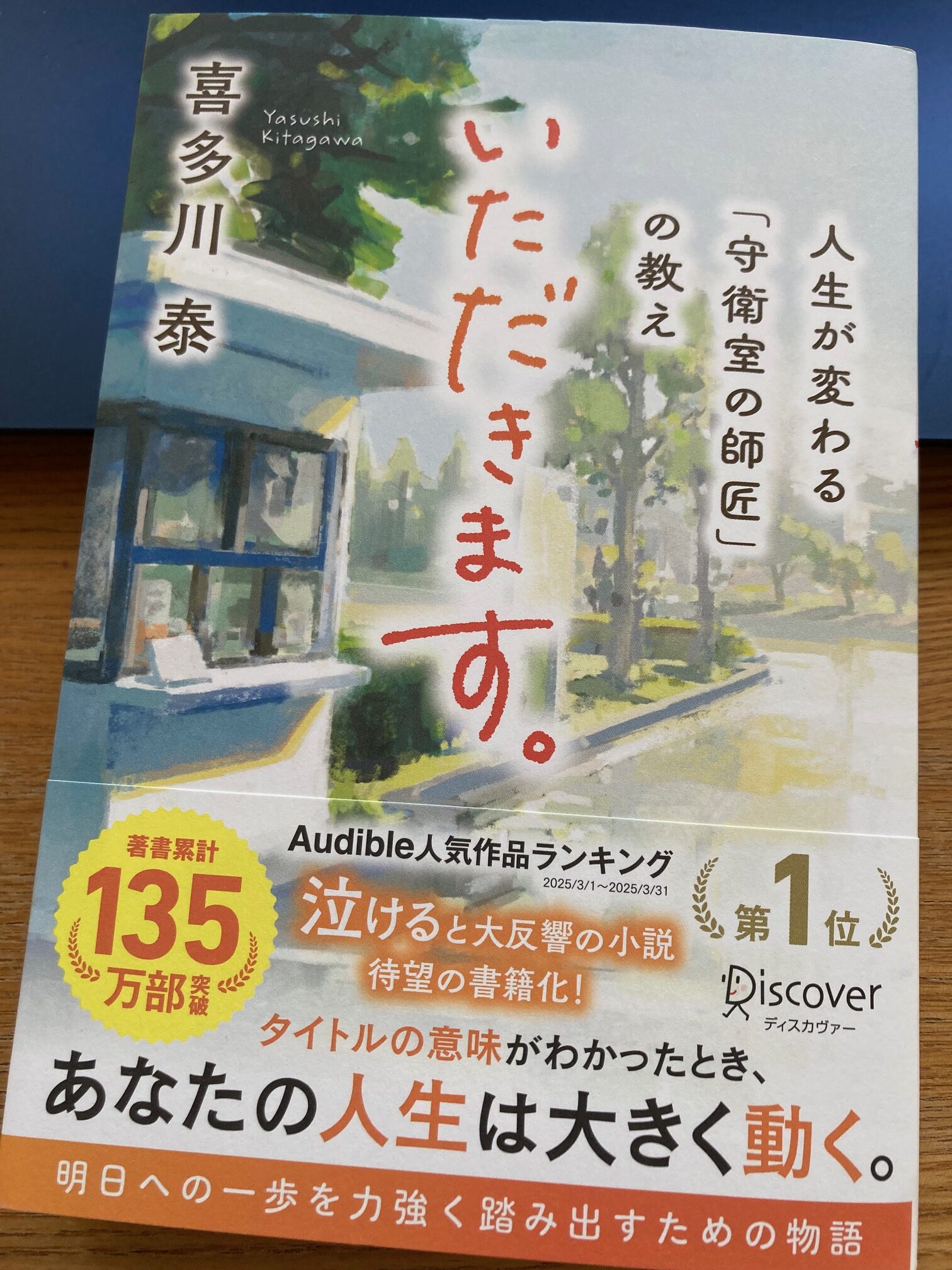

「いただきます。 人生が変わる「守衛室の師匠」の教え」

この人の本はよく読んでいる。

ふと本屋に立ち寄ったら見つけた最新刊。

シンプルなことを言ってるんだけを

考え方が変わったり深くなったりする。

ストーリーよりも登場人物たちに何を語らせるか。

それをいつも楽しみにしている著者。

印象に残ったセリフから一つ。

「だって、誰でもできる仕事が一番、誰がやるかで差が出るからさ」

「そう。誰でもできることをやらせたときに、誰にもできないところまでやる人がいるとするよね。そこにできる差のことを『その人にしかできないこと』って呼んでるんだよ。実際その部分は誰にもできないわけでしょ」