キャッシュポイントを増やすことは重要だ。

よく言われること。

キャッシュポイントとは、つまり収益源や販路のこと。

ひとつの収益源だけでは、何かが起こった時に・・・となるけれど、

複数の収益源を持つこと、広げることで安定する。

通販をやるにしても、例えばヤフオクはひとつの収益源。

こればかりに依存すると、

何かが起こった時やルール変更になったときにすべてが崩れてしまう。

だから、販路(販売先)として、Amazonや楽天、ネットショップなど

複数のキャッシュポイントを持ったほうがもちろん継続的に安定する。

あとは人と時間と労力からの費用対効果の問題である。

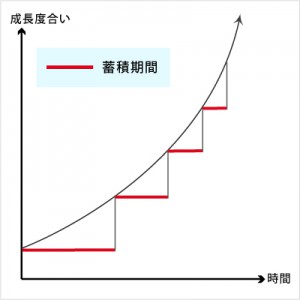

これを例えるなら、車輪。

ひとつの車輪を、ひとつのキャッシュポイントとするならば、

一輪車を乗りこなすこともすごいけれど(技術や能力として)、

それよりも車輪を増やして、二輪車・三輪車・四輪車としていったほうが

より安定的に回転するし、地面に触れる面や、負荷が分散されることで、安定する。

つまり、車輪をキャッシュポイントにみたてると、こういう例えになる。

超絶なバランス感覚が要求される一輪車よりも、

継続して安定して長い距離を走っていける四輪車のほうがいい。

もし、車輪のひとつがパンクしたとして。

一輪車なら、もうそこからは走れません。

それ以外の二輪車・三輪車・四輪車なら、なんとか当面は走れる。

止まっていないということは、キャッシュポイントがどこかは生きている、

つまり収入はゼロにはならない、ということ。

そんな例え話を組み立てながら、

キャッシュポイントを複数持つことの重要性、

つまりはキーポイントとして『継続と安定』ということを、

自分の現状と今後の課題ということもふまえて、考えてみたりしている。