プロ将棋棋士の羽生善治さんの本。

過去の『大局観』『決断力』という本もおもしろい。

今回は『直感力』という視点から、将棋の世界にとどまらない良書。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

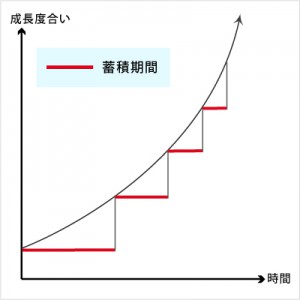

直感とは何もないところから湧き出てくるものではない。

考えて考えて模索した経験を蓄積したプロセスのなかから

瞬間的であれ取捨選択からうまれた論理的思考。

だからなぜそれを選んだのかを説明できるものである。

直感を磨くとは、日々の生活のうちにさまざまのことを経験しながら、

多様な価値観をもち、幅広い選択を現実的に可能にすること。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

野球選手でもサッカー選手でもそうだけれど

とある世界のプロや一流と言われる人たちが書いた本は、奥が深い。

それまでその人が経験してきた、

一言で言ってしまっては失礼になるかもしれないが、

いろんな苦労や挫折、そこから這い上がってきた過程、

よりもっとと高みを目指す志、

そういうものが言葉の血肉となって表現されている。

だから、その世界に自分が精通していようとそうでなかろうと

いろんな人の心に響く言葉になるんだろう、と思う。

ビジネス書や自己啓発本に書かれている普遍的なことが

リアルな実体験をもとに書かれていることも多い。

もちろん本著も将棋の世界を中心に書かれているけれど

「将棋の世界だけの話ね」とは決して思わない叡智と説得力がある。

もし、いきなり小難しいビジネス書には手を出しにくいという人がいたら

自分の好きな著名人や選手、好きな世界の人が書いた本を

手にとって読んでみるといいかもしれない。

親近感や好意的な思いからか、案外すーっと入ってくるかもしれない。

そしてとっておきのエピソードに出会えるかもしれない。

小学校の頃は、将棋していたんだけどなあ。

将棋崩しのほうが得意だったけど!?

あれはあれで結構燃えて遊んだものです。

ほんの少しの集中力と負けん気は鍛わるかと思います。