学生の頃からよく読んでいた宮本輝さんの小説です。

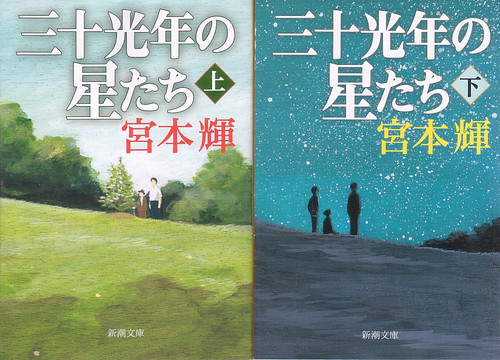

たまたま最近本屋で見つけた新刊 「三十光年の星たち」

そのタイトルと箇条書きのあらすじを見て、

ひっかかるものが強く手にとってみました。

文庫本で上下巻となっていますが、

思った以上に一気に読みきってしまいました。

それだけ読みやすくもあり、内容に引き込まれていくものもあり。

あらすじは、

職も恋人も失い何のとりえもない普通の30歳男。

金貸しから借りた借金を返済するため、

とある提案から行動を共にするようになる。

若者の再起と生きることの本当の意味を、

圧倒的な感動とともに紡ぎ出す傑作長編。

金貸しといってもちょっと特殊なので、

その業界や裏の世界の物語ではなく、

ごくごくありそうな普通の人々の生活が描かれています。

いろんな世界の師と弟子の関係、人生訓、

修行や鍛錬を積むということ、

主人公は30歳なんですが、主要人物に75歳など諸先輩も多く、

その語りや言葉、考え方がすごく響く内容でした。

30年という時間の尺度がこの小説のキーポイントになっています。

印象的な言葉を抜粋します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「十年でやっと階段の前に立てるんだ。二十年でその階段の三分の一のところまでのぼれる。三十年で階段をのぼり切る。そして、いいか、のぼり切ったところから、おまえの人生の本当の勝負が始まるんだ。その本当の勝負のための、これからの三十年間なんだ。そのことを忘れるんじゃないぞ。」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この言葉は75歳の金貸しから、主人公の30歳に向けられたものです。

(このふたりは物語のなかでの師弟関係にあたります)

ということは、本当の勝負は60歳から、

これから30年がその鍛錬の時期、

ということになります。

なるほどなあ、と。

ほかにもこんなのもあります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

どの分野にも若くして天才と称される人がいる。しかし、そのうちの何人が、才能をさらに磨いて大成できたか。自らの才能を超えた大仕事を、年齢とともに成し遂げていく人間を天才というのだ。

「三十年間」に耐えられなかったからだ。「三十年後」というものに焦点を定めれなかったからだといってもいいし、「三十年間」を途中でどこかで投げ捨てて、うぬぼれていったと言い換えてもいい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

とまあ、あきらかに若い人とは時間の尺度が違うわけです。

それは様々なことを経験した年齢だからこそ

言えることなのかもしれませんし、

長い時間軸で物事を俯瞰的に見ることができるのかもしれません。

それを若いうちに習得しろというのはもちろん無理なことです。

若くして悟りでもしないかぎり。

でも、そういった人生観を教えてもらうこと、

予め教訓として持っておくこと、

それをふまえて自分のこれからの人生を歩んでいくことは、

大きく違うだろうと思います。

だからこそ、こういった師弟関係やその環境が、うらやましくもあり、

これまであまり言われたことのない言葉たちを聞けた気がして、

うれしくもありました。

植物学者、柔道家、料理人などあらゆる世界の師匠が登場し、

そして師弟関係の様相やその環境での言葉たちが胸を打ちます。

主人公と同世代の今、この本を手に取れてよかったなと思います。

この「三十光年の星たち/宮本輝」のレビューのなかには、

『あと10年20年前にこの本に出会えていたら変わっていたかもしれない』という感想を書かれている方も多かったです。

そしてそんなことを言われるどの方も

『いや、人生に遅すぎるということはない、これからの三十年を・・・』と結んでいます。

最後に紹介します。

75歳の金貸しが主人公に説く「自分を磨く方法」は金言です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「働いて働いて働き抜くんだ。これ以上は働けないってところまでだ。もうひとつある。自分にものを教えてくれる人に、叱られつづけるんだ。これ以上叱られたら、自分はどうかなってしまうっていうくらい。このふたつのうちのどっちかを徹してやり抜いたら、人間は変われるんだ。悪く変わるのは簡単だが、良く変わるのはじつに難しい。だけど、このふたつのうちのどちらかをやれば、人間は良く変われる。だまされたと思って、やってごらん。」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~